このページで紹介する宿場は中山道69次の27番長久保宿。

江戸方(東京)から京方(京都)へ向かって残っている史跡を紹介しています。

ガイドブックのようにどなたでもご活用いただけるよう中山道専門サイトとなっています。

中山道69次の27番長久保宿情報

基本情報

引用元:Amazon.co.jp: 中山道69次を歩く 究極の歩き方120(改訂版) : 岸本 豊(中山道69次資料館長): 本

本陣位置

高札場位置

本陣位置と同じ

無料駐車場位置

長久保宿観光客用の公式ではないかもしれないが、自治体の公共施設ということで大丈夫なのではないだろうか。

▼もう一箇所、ここは明治初期に開業しようとしたものの時代の激変期で開業に至らなかった旅籠。現在は資料館兼休憩所として公開しているので駐車可ではないだろうか。

各史跡について

取材日

- 2021年6月5日奈良井宿からの戻りがてら寄った。

- 2022年5月6日行った

- 2023年8月26日

写真とコメント

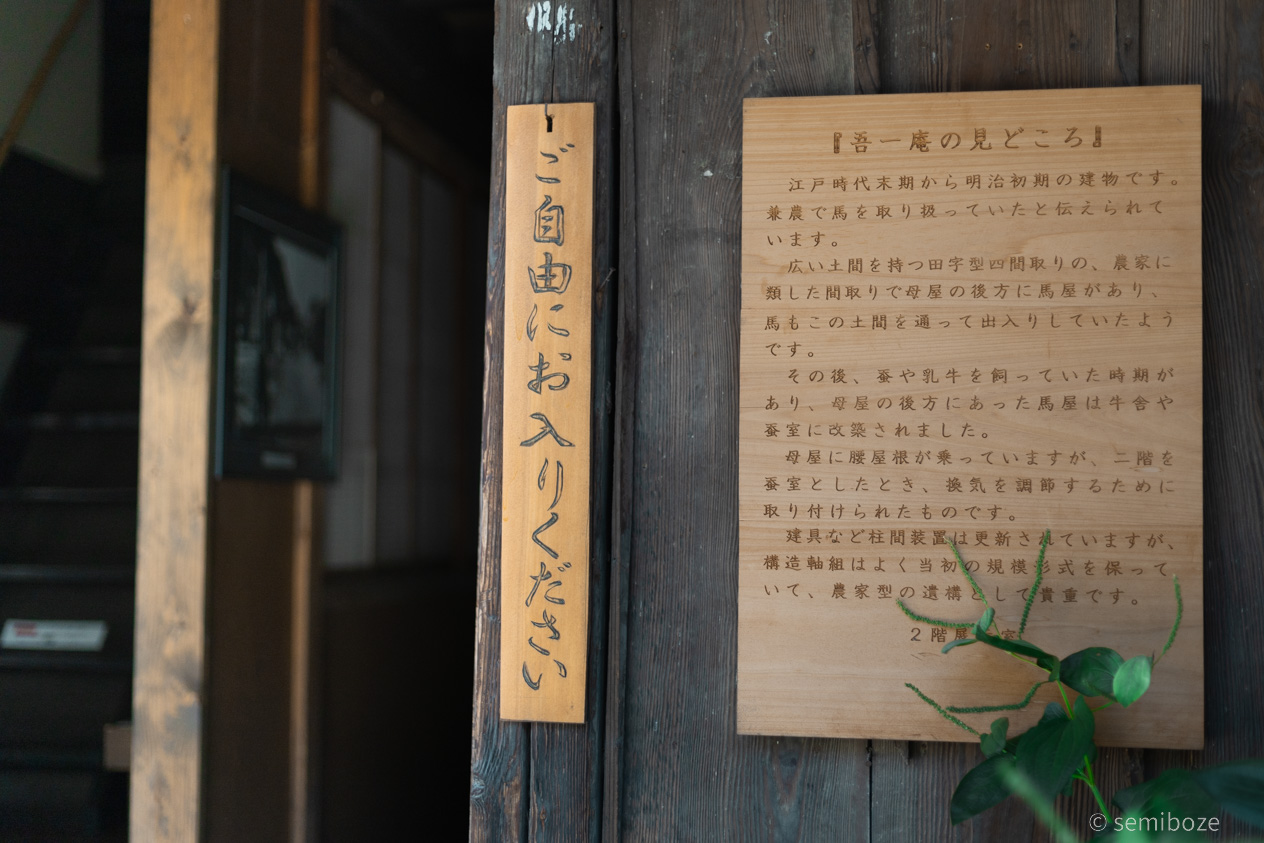

吾一庵(小池家)

無料開放してくれている旧家が吾一庵(小池家)だ。昔の生活がわかる資料を無料で展示して管理してくれているので脱帽だ。

一福処濱屋

明治初期になって旅籠として建てられたが旧中山道の往来が極端に減ったため開業にはいたらなかったらしい。1階より2階の床が張り出している出梁造りが特徴で、山間部の旅籠建築に多く見られる手法である。後に持ち主である福永家・黒澤家が長和町に寄付をして現在は無料休憩所および宿場関連の資料展示場になっている。

隣に空き地があり無料駐車場として利用できるはず。

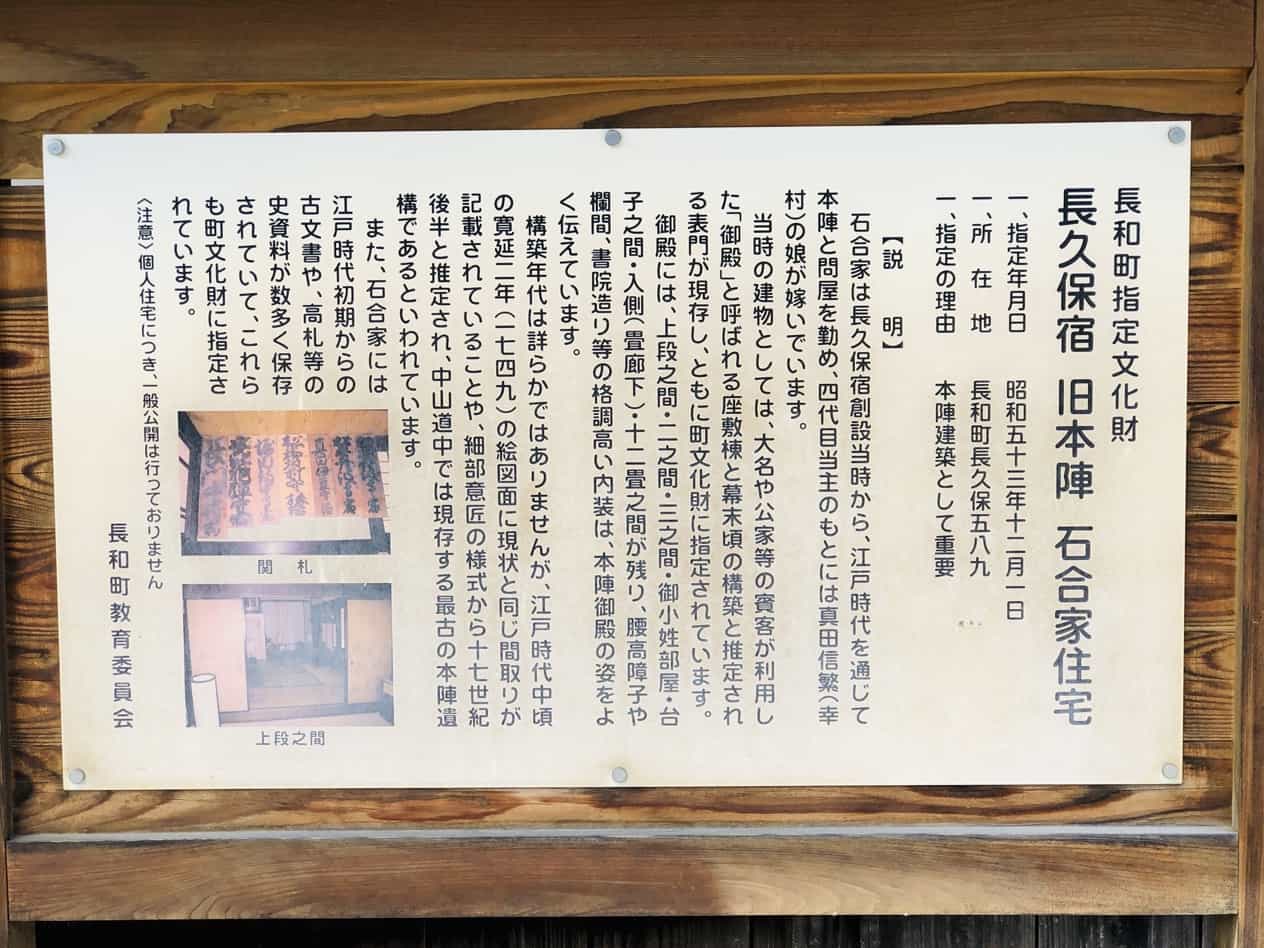

長久保宿本陣と高札場

旧中山道を自動車で走っていると嫌でもこの大きな高札が目に入る。もうこれだけでお腹いっぱいになるほど。

石合家には真田幸村の長女「すへ」が嫁いだそうだ。

脇本陣跡

今は普通の家になっているが看板だけあるので看板だけ撮影した。

長久保宿問屋

ここも一度目には見損なっていたが行った。場所は高札場の向かいあたり。

旅籠 辰野屋(竹重家)

▼ここも2度めの訪問でちゃんと確認した。

西の桝形

▼再訪問で確認した。手前から正面右手へ続くのが枡形。

四泊一里塚跡

長久保宿からはちょっと離れていて和田宿との中間地点ぐらいにある。(東編125ページ)

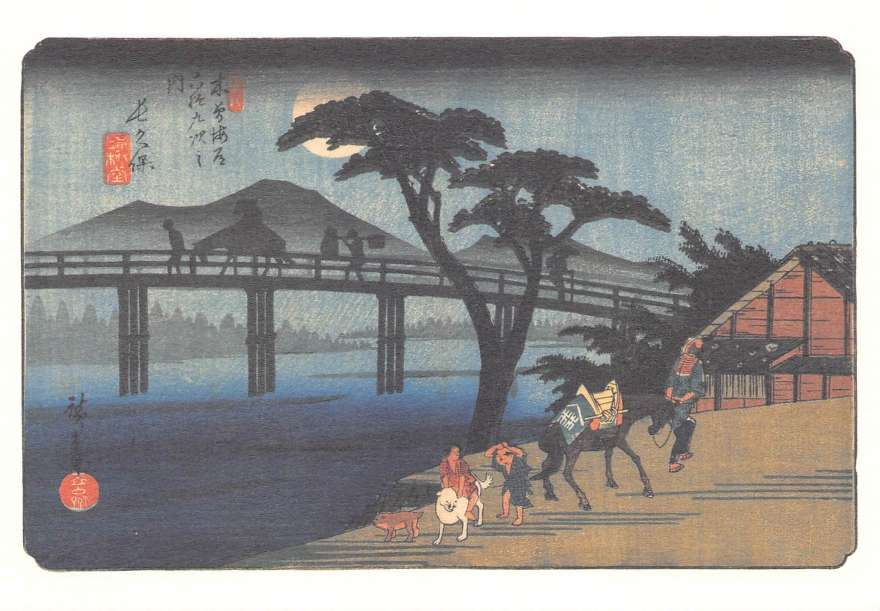

浮世絵「長久保宿」比定地

橋そのものは当然むかしと違うものだがかなり浮世絵に近い雰囲気で撮影できたっぽい。

中山道道標 青原

グーグルマップにいかにも史跡っぽく載っていたので探して行ってみたらこんな現代風の道標があるのみだった。

常夜灯

実際にはほとんど和田宿に入っているといってもいいような場所にある。

下和田立場跡

門のみ残す。

蚯蚓神社(みみずじんじゃ)

2024年5月3日行って下和田立場跡の撮影をしようとしていたら通りかかったお婆さんが山の中腹(といっても少し登るだけだが)に蚯蚓神社というミミズを祀っている神社があるから「見ておいで」と教えくれた。せっかく教えてくださったので藪をかき分け見てみた。

確かにミミズを祀ってあり大変めずらしい。個人的にはあまり興味がないので引用だけ貼っておく。

大昔、大雨が続き、奥にある北沢山から大水が出て長さ一尺(約30cm)の大ミミズが群をなして死んでしまい、住民が不思議に思っていたところ、コレラや腸チフスが発生し大変なさわぎになり、誰もが「ミミズのたたりだ」と思い、お堂を建てミミズを「蚯蚓大権現」として祀った

引用:上小ふしぎ発見!?(その3)~御神体はミミズ!? | じょうしょう気流

▼写真は加工しているが実際にはこんなにおどろおどろしくないので大丈夫。かなり質素な作りのお社だ。

▼御神体というかオブジェというか片隅にミミズの置物もある。

相馬伊勢守屋敷跡

Googleマップを頼りに行ってみたが、山を登るような場所でまったく手がかりがなさそうだったので諦める。

感想述べておく

2度目の訪問でほぼ主だった史跡は訪ねられた。

ちゃんと見るとそれなりにいろいろ見つかって面白い。奈良井宿や妻籠・馬籠ほどではないがそこそこ昔の風情が残っている街並みでこれからも維持されることを願う。

個人的に未踏破な史跡

特になし

マイマップ

地図のダウンロード方法はパソコンで地図部分右上の[ ]みたいなのをクリック→地図を別画面で表示→左サイドバー上にある点(・)3つをクリック→地図をコピーまたはKMLをダウンロードでできます。

地図をコピーを選ぶと自分のGoogle Driveに地図がコピーできると思います。KMLでダウンロードをしたあとはそれをCSVに変換する方法は検索して調べてください。

参考にした資料

上記の他にもみどころいろいろ書かれている。

参考にした書籍

中山道69次を歩く 究極の歩き方120(改訂版)

¥1,483 (中古品)(2024/01/05 13:59時点の価格)

平均評価点:

>>楽天市場で探す

>>Yahoo!ショッピングで探す

中山道浪漫の旅 東編

¥4,390 (コレクター商品)(2024/01/05 14:00時点の価格)

平均評価点:

>>楽天市場で探す

>>Yahoo!ショッピングで探す

中山道浪漫の旅 西編

¥1,760 (中古品)(2024/01/05 14:01時点の価格)

平均評価点:

>>楽天市場で探す

>>Yahoo!ショッピングで探す

上記の著者 岸本豊氏の運営する中山道69次資料館についての記事も別ブログで書いているのでご興味があればどうぞ。

コメント